Quels sont les différents types de biostimulants ?

Les biostimulants sont devenus des leviers essentiels de l’agriculture moderne pour une production durable et résiliente. Ils ne remplacent pas les engrais ou produits phytopharmaceutiques, mais stimulent les processus biologiques internes des plantes, améliorant leur croissance, leur nutrition et leur résistance aux stress abiotiques (Du Jardin, 2015).

Comme le rappellent Zhang & Schmidt (2020) : “les biostimulants sont définis par ce qu’ils font, plutôt que par ce qu’ils sont”. Cette définition fonctionnelle illustre bien la diversité des produits regroupés sous ce terme : extraits de plantes, algues, acides humiques, micro-organismes bénéfiques… Tous partagent un objectif commun : optimiser les fonctions physiologiques des plantes pour accroître leur performance et leur résilience.

Cet article propose un panorama des deux grandes catégories reconnues aujourd’hui : les biostimulants organiques et les biostimulants microbiens.

Quelles sont les Différentes Catégories de Biostimulants ?

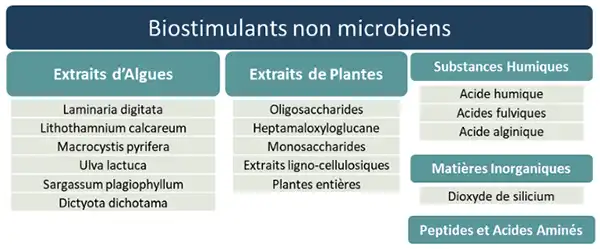

1. Biostimulants Organiques : Extraits de Plantes et d’Algues, Acides Humiques…

Les biostimulants organiques (non microbiens) regroupent un ensemble de substances naturelles issues du monde végétal ou animal, qui agissent sur la physiologie des plantes sans fournir directement de nutriments. Leur efficacité repose sur une combinaison de mécanismes : modulation hormonale, stimulation enzymatique, amélioration des processus métaboliques et optimisation des échanges entre racines et sol.

Les extraits de plantes, par exemple, contiennent une grande diversité de composés bioactifs tels que les oligosaccharides, les polyphénols ou certaines hormones naturelles, capables d’activer des voies de signalisation et de renforcer les défenses face aux stress abiotiques.

L’heptamaloxyloglucane, un oligosaccharide bien étudié, déclenche la production d’enzymes antioxydantes et de phytoalexines, contribuant ainsi à accroître la résistance aux sécheresses ou aux températures extrêmes (Klarzynski et al., 2000). Les polyphénols, quant à eux, jouent un rôle central dans la protection des cellules contre le stress oxydatif en neutralisant les radicaux libres et en stabilisant les membranes cellulaires (Ali et al., 2020).

Les extraits d’algues constituent une autre catégorie majeure de biostimulants organiques. Riches en polysaccharides comme la laminarine ou le fucoïdane, en acides aminés et en phytohormones naturelles, ils contribuent à réguler l’ouverture stomatique, à améliorer l’équilibre hydrique et à limiter les effets délétères de la salinité et de la sécheresse.

De nombreuses études démontrent leur efficacité en viticulture, en arboriculture et en maraîchage, où ils améliorent non seulement la tolérance des plantes au stress, mais aussi la qualité des récoltes, avec des effets positifs sur la teneur en sucres, la fermeté des fruits ou la conservation post-récolte (Battacharyya et al., 2015 ; Shukla et al., 2019).

Les acides humiques et fulviques, issus de la décomposition naturelle de la matière organique, agissent quant à eux à l’interface entre sol et racines. Ils modifient la structure et la porosité du sol, favorisent l’activité microbienne bénéfique et améliorent la disponibilité des nutriments, notamment du phosphore et des micronutriments.

Ces substances stimulent également la croissance racinaire en agissant sur des voies similaires à celles des auxines, contribuant ainsi à une meilleure exploration du sol et à une absorption accrue des éléments nutritifs (Canellas et al., 2015 ; Soil Science Society of America Journal, 2020).

Enfin, les hydrolysats de protéines, obtenus par des procédés d’hydrolyse enzymatique, acide ou thermique de matières premières végétales ou animales, apportent aux plantes des acides aminés libres et des peptides à faible poids moléculaire.

Ces composés sont directement impliqués dans la synthèse de protéines de stress, dans la régulation de l’osmorégulation et dans la réparation cellulaire. Ils améliorent la reprise de croissance après transplantation, soutiennent la vigueur générale et renforcent la résilience en conditions limitantes, notamment en période de sécheresse (Ertani et al., 2009 ; Colla et al., 2017).

Pris ensemble, ces différents types de biostimulants organiques exercent une action complémentaire. Ils stimulent à la fois la croissance racinaire, l’absorption des nutriments, la régulation hormonale et la défense antioxydante, tout en étant biodégradables, compatibles avec l’agriculture biologique et utilisables sur une large gamme de cultures.

2. Biostimulants Microbiens : Champignons Mycorhiziens et Bactéries Bénéfiques

Les biostimulants microbiens regroupent l’ensemble des micro-organismes vivants appliqués aux plantes ou aux sols afin de stimuler directement ou indirectement leur croissance et leur tolérance aux stress.

Ils agissent principalement en colonisant la rhizosphère, cette zone d’interaction entre racines, sol et microbiote, où ils modifient les dynamiques biologiques et renforcent la capacité des plantes à absorber les nutriments et à résister aux contraintes abiotiques. Parmi les plus étudiés figurent les champignons mycorhiziens et certaines bactéries bénéfiques connues sous le terme de rhizobactéries promotrices de croissance (PGPR).

Les champignons mycorhiziens, tels que Glomus intraradices ou Rhizophagus irregularis, établissent une symbiose avec les racines. Leurs hyphes étendent considérablement la surface explorée par les racines et facilitent ainsi l’absorption de nutriments peu mobiles dans le sol, comme le phosphore et certains oligo-éléments (Smith & Read, 2008).

Cette relation symbiotique se traduit aussi par une meilleure tolérance aux stress hydriques et salins, car le réseau mycorhizien améliore la disponibilité en eau et favorise la stabilité ionique au sein des tissus végétaux. Par ailleurs, certains champignons comme Trichoderma spp. ne se contentent pas d’améliorer la nutrition : ils sécrètent également des composés capables d’induire des mécanismes de défense systémique, renforçant la plante contre des pathogènes du sol, tout en stimulant la croissance racinaire et la biomasse (Harman et al., 2004).

Les bactéries bénéfiques constituent une autre composante majeure des biostimulants microbiens. De nombreuses espèces de PGPR, telles que Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas putida ou encore Bradyrhizobium japonicum, ont démontré leur efficacité dans différents contextes culturaux (Kloepper et al., 2004 ; Hungria & Mendes, 2015).

Leur mode d’action est multiple : certaines sécrètent des phytohormones naturelles comme des auxines, cytokinines ou gibbérellines, influençant directement l’élongation racinaire et la vigueur des parties aériennes ; d’autres produisent des enzymes ou métabolites capables de solubiliser le phosphore ou de fixer l’azote atmosphérique, augmentant ainsi la disponibilité en nutriments pour les plantes. Certaines souches possèdent également l’activité ACC-déaminase, qui réduit la production d’éthylène induite par le stress et retarde ainsi la sénescence des tissus (Backer et al., 2018).

L’efficacité des biostimulants microbiens dépend néanmoins fortement des conditions environnementales. L’humidité, la température, le pH du sol, mais aussi la présence d’un microbiote déjà établi peuvent influencer la colonisation et l’activité des souches inoculées.

Leur succès repose donc sur une sélection rigoureuse des micro-organismes adaptés à chaque culture et sur un positionnement technique précis, que ce soit via l’enrobage des semences, l’inoculation au sol ou l’application en fertirrigation. Les progrès récents en biotechnologie permettent aujourd’hui de développer des formulations plus stables et efficaces, comme la lyophilisation, la micro-encapsulation ou l’association synergique de plusieurs souches microbiennes (Yakhin et al., 2017).

Ainsi, les biostimulants microbiens représentent une approche complémentaire aux biostimulants organiques. Ils ne se limitent pas à renforcer la nutrition, mais contribuent aussi à la mise en place d’un véritable écosystème racinaire protecteur et fonctionnel, qui améliore la santé globale de la plante et sa résilience face aux aléas environnementaux.

Processus de Fabrication des Biostimulants

Le processus de fabrication des biostimulants dépend fortement de la nature des matières premières utilisées, mais il répond toujours à un même objectif : préserver l’intégrité et l’efficacité des composés bioactifs tout en assurant la stabilité et la sécurité d’utilisation du produit final. De manière générale, les fabricants privilégient l’extraction de fractions actives ou la sélection de souches microbiennes plutôt que l’utilisation de biomasse brute, afin de mieux contrôler la qualité et la reproductibilité des effets observés au champ (Yakhin et al., 2017).

Dans le cas des biostimulants microbiens, la production repose sur la mise en culture de souches sélectionnées de bactéries ou de champignons dans des conditions contrôlées. Ces micro-organismes sont ensuite multipliés par fermentation, puis stabilisés par des procédés comme la lyophilisation, qui permet de conserver leur viabilité et leur activité biologique sur une longue durée de stockage (Backer et al., 2018). Lors de l’application, la réactivation des souches se produit au contact de l’eau et de la matière organique du sol, condition essentielle à leur efficacité. Des étapes supplémentaires de formulation, telles que l’enrobage des semences, la micro-granulation ou l’encapsulation, facilitent leur intégration dans les itinéraires techniques agricoles et garantissent une mise en place optimale dans la rhizosphère (Rouphael & Colla, 2020).

Pour les biostimulants non microbiens, élaborés à partir de matières premières végétales ou animales, plusieurs techniques d’extraction et de transformation sont utilisées afin d’isoler les molécules d’intérêt. L’extraction enzymatique permet de libérer des peptides et des acides aminés de faible poids moléculaire, facilement assimilables par les plantes et particulièrement efficaces pour stimuler la croissance racinaire (Ertani et al., 2009 ; Colla et al., 2017). L’extraction aqueuse ou thermique, souvent utilisée pour les algues, permet de concentrer des polysaccharides solubles tels que la laminarine ou le mannitol, connus pour leur rôle dans la régulation osmotique et la résistance au stress abiotique (Battacharyya et al., 2015). L’hydrolyse acide ou alcaline est quant à elle adaptée aux matériaux ligno-cellulosiques ; elle permet d’obtenir des oligosaccharides capables d’induire des mécanismes de défense naturelle (Klarzynski et al., 2000). Enfin, l’extraction par solvants peut concentrer certaines molécules spécifiques comme les polyphénols ou les phytohormones naturelles, tout en éliminant les composés indésirables (Shukla et al., 2019).

Au-delà de l’extraction, les technologies de formulation jouent un rôle décisif dans l’efficacité finale des biostimulants.

La micro-encapsulation, par exemple, protège les principes actifs de la dégradation par la lumière, l’oxydation ou le pH du sol, et assure une libération progressive et ciblée dans la zone racinaire (Yakhin et al., 2017).

D’autres formes, comme les solutions liquides concentrées, les poudres solubles ou les formulations en granulés, permettent d’adapter les produits à divers modes d’application et garantissent une meilleure homogénéité de distribution et une biodisponibilité accrue des composés bioactifs (Rouphael & Colla, 2020).

Ces étapes de fabrication et de formulation sont déterminantes pour assurer la stabilité, la sécurité d’usage et la constance des performances des biostimulants dans des conditions agricoles parfois très variables. Elles expliquent en grande partie les différences observées entre produits commerciaux et soulignent l’importance d’un contrôle rigoureux des procédés industriels.

Avantages et Différences entre les Types de Biostimulants

Chaque catégorie de biostimulant possède des spécificités liées à sa composition et à son mode d’action, ce qui explique des performances variables selon les cultures, les conditions environnementales et la stratégie d’application choisie.

Les biostimulants organiques agissent de manière globale sur la physiologie de la plante en stimulant la croissance racinaire, en améliorant l’absorption des nutriments et en renforçant la vitalité générale.

Les extraits végétaux riches en polyphénols, acides aminés ou oligosaccharides favorisent par exemple la tolérance au stress abiotique, tandis que les acides humiques améliorent la fertilité du sol et la capacité d’absorption des racines.

Leur nature biodégradable et leur compatibilité avec l’agriculture biologique en font des outils particulièrement adaptés aux systèmes agroécologiques. Cependant, leur action repose sur des mécanismes complexes et multifactoriels tels que la modulation hormonale, l’activité enzymatique ou les interactions avec le sol, ce qui explique que leurs effets soient parfois plus progressifs et moins immédiats. Leur efficacité dépend fortement de la qualité et de la stabilité des extraits ainsi que du moment d’application, ce qui les rend plus performants dans une logique de gestion préventive à moyen terme que dans des situations d’urgence.

Les biostimulants microbiens, de leur côté, se distinguent par une action directe dans la rhizosphère.

En colonisant les racines, les micro-organismes bénéfiques comme Bacillus, Trichoderma ou les champignons mycorhiziens tels que Glomus interagissent intimement avec la plante. Ils facilitent l’absorption des nutriments clés comme le phosphore, l’azote et certains oligoéléments, tout en induisant des mécanismes de défense systémique qui protègent la plante contre divers stress. Plusieurs études ont montré que ces souches peuvent apporter des bénéfices visibles dès les premières semaines d’application, notamment une meilleure reprise après transplantation, une croissance racinaire accélérée et une réduction de l’incidence des pathogènes du sol. Toutefois, leur efficacité est étroitement dépendante des conditions du milieu : humidité, température, pH et composition microbienne initiale du sol peuvent influencer fortement leur capacité à s’installer et à exprimer leur potentiel. Pour garantir de bons résultats, un positionnement précis dans l’itinéraire technique, par exemple au semis ou en enrobage des semences, et dans des conditions non limitantes, est essentiel.

Conclusion

Les biostimulants représentent aujourd’hui bien plus qu’une simple catégorie de produits complémentaires : ils constituent un véritable levier agronomique pour répondre aux exigences d’une agriculture moderne, à la fois performante, durable et résiliente. Qu’ils soient d’origine organique ou microbienne, leur intérêt réside dans leur capacité à stimuler des mécanismes internes propres aux plantes, à renforcer leur physiologie et à améliorer leur adaptation aux contraintes environnementales. Les biostimulants organiques, issus d’extraits végétaux, d’algues, d’acides humiques ou de protéines hydrolysées, agissent de façon globale et progressive, en modulant les voies hormonales, en soutenant la nutrition minérale et en accroissant la tolérance au stress. Les biostimulants microbiens, quant à eux, reposent sur l’action de micro-organismes vivants capables de coloniser la rhizosphère, de favoriser les symbioses nutritives et d’induire des défenses naturelles, apportant ainsi des bénéfices rapides et mesurables au champ.

La diversité de ces produits, tant par leurs origines que par leurs modes d’action, en fait des outils complémentaires et stratégiques pour améliorer la vitalité des cultures, stabiliser les rendements et réduire la dépendance aux intrants chimiques. Néanmoins, leur efficacité dépend fortement de la qualité des formulations, du moment d’application et des conditions pédoclimatiques. Ils doivent donc être intégrés dans une approche raisonnée de gestion culturale, en cohérence avec les objectifs agronomiques de chaque exploitation.

Avec les progrès récents en biotechnologie, en extraction de composés bioactifs et en formulation, les biostimulants connaissent une dynamique d’innovation sans précédent. Ils sont appelés à jouer un rôle croissant dans la transition agroécologique, en conciliant productivité et respect des écosystèmes. Leur potentiel de développement laisse entrevoir une agriculture plus sobre en intrants, plus résiliente face aux aléas climatiques et davantage orientée vers la durabilité à long terme.

Dans le prochain article de cette série, nous explorerons plus en détail les biostimulants à base de plantes, leurs mécanismes spécifiques et leurs applications concrètes au champ.

Des questions ? Contactez-nous, notre équipe est à votre écoute.

Références bibliographiques

- Ali, H., Alqurashi, M., Hassan, S. (2020). Polyphenol-mediated antioxidant response in plants under stress. Frontiers in Plant Science, 11: 853.

- Backer, R., Rokem, J. S., Ilangumaran, G., Lamont, J., Praslickova, D., Ricci, E., Subramanian, S., Smith, D. L. (2018). Plant growth-promoting rhizobacteria: Context, mechanisms of action, and roadmap to commercialization of biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in Plant Science, 9:1473.

- Battacharyya, D., Babgohari, M. Z., Rathor, P., Prithiviraj, B. (2015). Seaweed extracts as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 39–48.

- Canellas, L. P., Olivares, F. L., Aguiar, N. O., Jones, D. L., Nebbioso, A., Mazzei, P., Piccolo, A. (2015). Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. Plant and Soil, 383, 3–41.

- Colla, G., Nardi, S., Cardarelli, M., Ertani, A., Lucini, L., Canellas, L. P., Rouphael, Y. (2017). Protein hydrolysates as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 28–38.

- Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3–14.

- Ertani, A., Cavani, L., Pizzeghello, D., Brandellero, E., Altissimo, A., Ciavatta, C., Nardi, S. (2009). Biostimulant activity of two protein hydrolysates in the growth and nitrogen metabolism of maize seedlings. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(4), 1121–1131.

- Harman, G. E., Howell, C. R., Viterbo, A., Chet, I., Lorito, M. (2004). Trichoderma species—opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews Microbiology, 2(1), 43–56.

- Hungria, M., Mendes, I. C. (2015). Nitrogen-fixing bacteria in tropical agriculture. Plant and Soil, 384, 1–26.

- Klarzynski, O., Plesse, B., Joubert, J. M., Yvin, J. C., Kopp, M., Kloareg, B., Fritig, B. (2000). Linear β-1,3 glucans are elicitors of defense responses in tobacco. Plant Physiology, 124, 1027–1038.

- Kloepper, J. W., Ryu, C. M., Zhang, S. (2004). Induced systemic resistance and promotion of plant growth by Bacillus spp.. Phytopathology, 94, 1259–1266.

- Rouphael, Y., Colla, G. (2020). Biostimulants in agriculture: Advances and future challenges. Frontiers in Plant Science, 11, 40.

- Shukla, P. S., Borza, T., Critchley, A. T., Prithiviraj, B. (2019). Ascophyllum nodosum-based biostimulants: Sustainable applications in agriculture. Frontiers in Plant Science, 10:655.

- Smith, S. E., Read, D. J. (2008). Mycorrhizal Symbiosis (3rd ed.). Academic Press.

- Yakhin, O. I., Lubyanov, A. A., Yakhin, I. A., Brown, P. H. (2017). Biostimulants in plant science: A global perspective. Frontiers in Plant Science, 7, 2049.

- Zhang, Z., Schmidt, E. (2020). Biostimulants: What They Do, Not What They Are. EBIC Report.

Disclaimer

Cette série a pour objectif de partager des informations pratiques sur les biostimulants. Chaque mois, un nouveau thème sera abordé, sur la base de notre expertise et de nos recherches.