Biostimulants végétaux

Introduction

Dans un contexte agricole de plus en plus exigeant, marqué par la nécessité de concilier performance, durabilité et adaptation aux aléas climatiques, les biostimulants à base de plantes s’imposent comme une solution innovante et prometteuse.

Issus d’extraits végétaux complexes, ces produits naturels accompagnent les cultures à différents stades de leur développement. Ils soutiennent la croissance, renforcent la vitalité et contribuent à stabiliser les rendements face aux stress abiotiques.

Leur intérêt dépasse aujourd’hui le simple cadre de l’agriculture biologique. De nombreux producteurs en agriculture conventionnelle les intègrent désormais dans leurs itinéraires techniques, séduits par leur efficacité, leur innocuité et leur compatibilité avec une agriculture plus raisonnée. Ce mouvement est renforcé par le cadre réglementaire européen, qui reconnaît officiellement le rôle fonctionnel des extraits végétaux dans la catégorie des biostimulants (Règlement UE 2019/1009).

Mais qu’est-ce qui fait la spécificité de ces produits ? En quoi les composés issus du végétal sont-ils si efficaces ? Et quels bénéfices concrets observe-t-on au champ ?

Qu’est-ce qu’un biostimulant à base de plantes ?

Les biostimulants végétaux sont formulés à partir d’extraits de plantes entières ou de parties spécifiques (feuilles, racines, tiges), obtenus par des procédés d’extraction douce (aqueuse, enzymatique, thermique). Ces extraits renferment une grande diversité de composés bioactifs – oligosaccharides, polyphénols, acides aminés, acides organiques, phytohormones naturelles – qui modulent la physiologie végétale sans apporter de nutriments directs.

Ils agissent donc comme de véritables activateurs biologiques, en renforçant les capacités adaptatives intrinsèques de la plante face aux contraintes de son environnement.

Quels actifs végétaux sont utilisés et comment agissent-ils ?

Les biostimulants à base de plantes tirent leur efficacité d’une grande diversité de composés bioactifs naturellement présents dans les tissus végétaux. Selon le procédé d’extraction (hydrolyse enzymatique, aqueuse, acide ou thermique), on peut isoler différentes molécules aux effets spécifiques sur la physiologie des plantes :

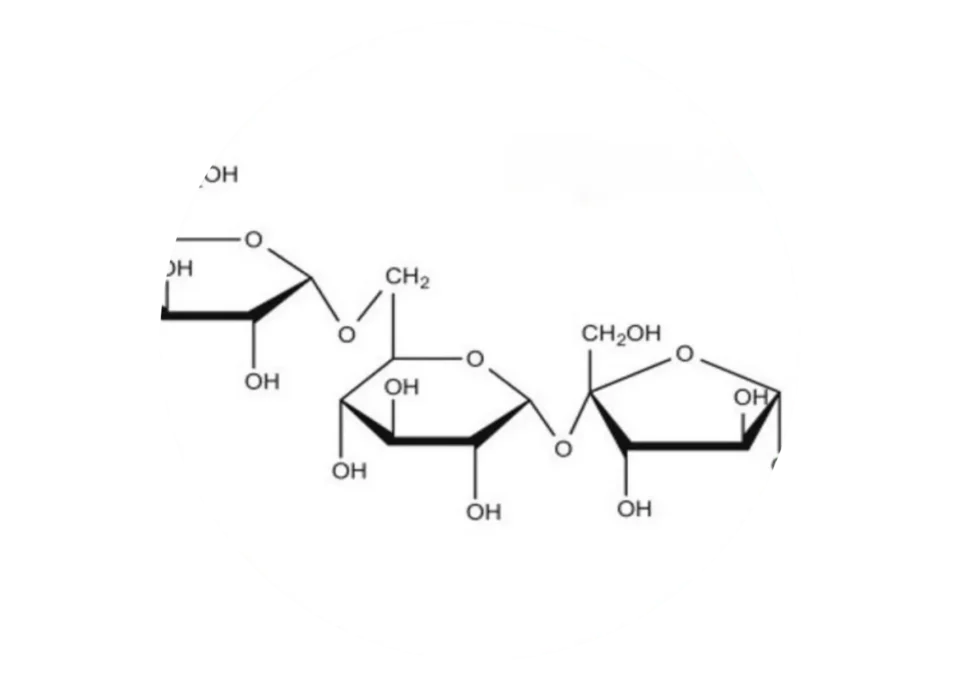

1. Oligosaccharides – éliciteurs de défense naturelle

Certains oligosaccharides, comme l’heptamaloxyloglucane, activent des voies de défense en stimulant la production de ROS, d’enzymes antioxydantes (SOD, catalase) et de phytoalexines. Ils déclenchent un état de vigilance physiologique qui améliore la tolérance aux sécheresses, aux températures extrêmes et à certaines agressions biotiques (Klarzynski et al., 2000).

2. Polyphénols – antioxydants puissants pour contrer le stress oxydatif

Riches en flavonoïdes et catéchines, les extraits végétaux riches en polyphénols piègent les radicaux libres et limitent le stress oxydatif. Ils stabilisent membranes et protéines, préservent la photosynthèse et prolongent la viabilité cellulaire (Ali et al., 2020).

3. Acides aminés libres – soutien métabolique et osmorégulation

Les hydrolysats de protéines libèrent des acides aminés (proline, arginine, glycine, glutamate) impliqués dans la synthèse de protéines de stress, la régulation stomatique et la protection osmotique. Ils favorisent la reprise de croissance après stress et transplantation (Colla et al., 2017).

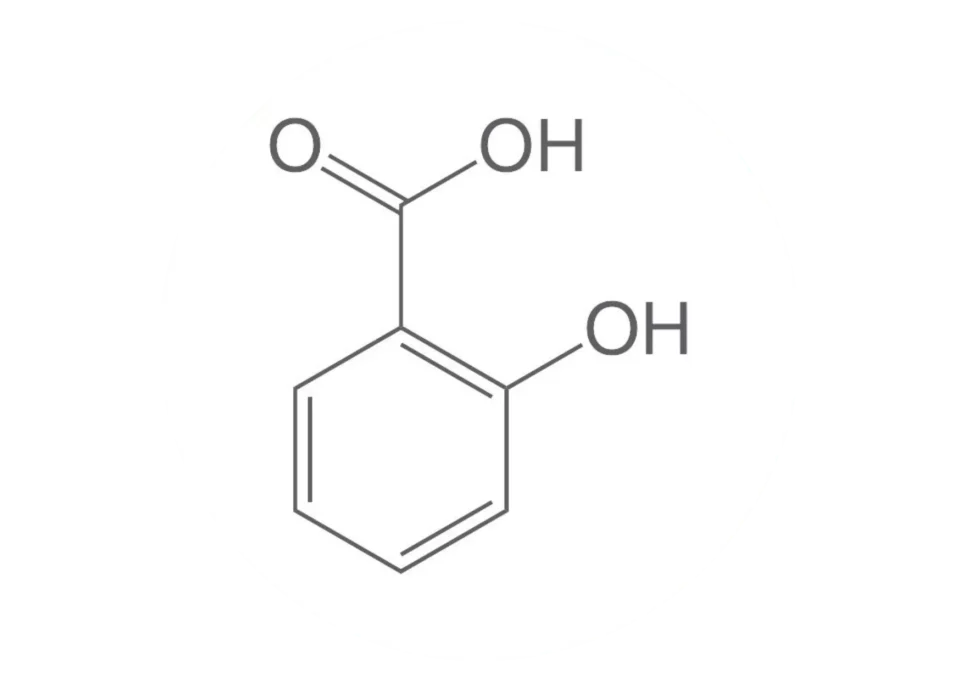

4. Acide salicylique – modulation des réponses hormonales au stress

Molécule naturellement présente dans le saule blanc, l’acide salicylique module les réponses aux stress thermique et hydrique. Il agit en synergie avec d’autres phytohormones (ABA, jasmonates) et stimule l’expression de gènes de défense (Hayat et al., 2010).

5. Brassinostéroïdes – régulateurs de croissance et de résilience

Ces hormones végétales naturelles, comme le 24-épibrassinolide, stimulent division cellulaire, tolérance au stress salin et activité photosynthétique. Elles interagissent avec les voies de l’auxine et de l’ABA pour maintenir le développement végétatif même en conditions difficiles (Bajguz, 2011).

Un mode d’action systémique et complémentaire

L’intérêt des biostimulants végétaux réside dans la synergie de leurs effets. Agissant sur plusieurs niveaux, ils permettent :

- Stimulation de la croissance racinaire et aérienne : certains extraits améliorent l’élongation cellulaire et la division des tissus, favorisant ainsi un développement homogène.

- Activation des mécanismes de défense : les extraits riches en polyphénols ou en éliciteurs végétaux peuvent induire des réactions de défense naturelle face aux stress abiotiques (sécheresse, salinité, chaleur).

- Amélioration de l’absorption des nutriments : en modulant l’activité enzymatique des racines ou l’interaction avec les micro-organismes du sol, ils optimisent la biodisponibilité des éléments nutritifs.

- Régulation hormonale : certains extraits agissent sur les voies de l’auxine, de la cytokinine ou de l’acide abscissique, influençant ainsi les stades clés du développement (germination, floraison, fructification) (6).

Un mode d’action systémique et complémentaire

Pris ensemble, ces composés n’agissent pas de façon isolée mais en synergie, ce qui démultiplie leurs effets sur la plante.

Ce qui fait la force des biostimulants végétaux, c’est leur capacité à agir à plusieurs niveaux en même temps. Ils stimulent la croissance des racines et des parties aériennes, activent les défenses naturelles, améliorent l’absorption des nutriments et régulent l’équilibre hormonal (du Jardin, 2015).

Cette action systémique explique pourquoi leur utilisation ne se limite pas à une culture ou à une condition précise : ils constituent un véritable soutien global à la physiologie végétale.

Quels avantages en champ ?

Ces mécanismes moléculaires se traduisent par des bénéfices très concrets pour l’agriculteur.

1. Une solution naturelle et sans résidu

Les biostimulants à base de plantes sont élaborés à partir de matières premières naturelles d’origine végétale, sans ajout de molécules de synthèse. Ils sont biodégradables, n’induisent aucun résidu dans les cultures ou dans le sol, et ne génèrent pas de contamination environnementale. Cela présente plusieurs avantages concrets :

- Compatibilité avec les cahiers des charges les plus exigeants, y compris en agriculture biologique.

- Absence de délai de rentrée ou de pré-récolte : ils peuvent être appliqués jusqu’à la veille de la récolte, ce qui offre une grande souplesse d’utilisation.

- Sécurité pour les opérateurs, les pollinisateurs et la faune auxiliaire.

Cette innocuité en fait des outils facilement intégrables dans des stratégies agroécologiques et dans des systèmes de production à haute valeur ajoutée.

2. Résilience face aux stress climatiques

Les biostimulants à base de plantes sont particulièrement efficaces pour préparer les cultures aux conditions de stress abiotique : chaleur, sécheresse, salinité, variations de température ou excès d’eau.

Ils agissent de manière préventive en :

- Renforçant l’activité antioxydante des cellules végétales

- Stabilisant les membranes cellulaires en cas de choc thermique

- Favorisant l’expression de protéines de stress comme les HSP (Heat Shock Proteins)

- Optimisant la gestion de l’eau par modulation de la fermeture des stomates

Ces effets permettent de réduire les pertes de rendement et de qualité, même dans des conditions environnementales difficiles. De plus, leur application avant les pics de stress (périodes de forte chaleur ou de sécheresse annoncée) maximise leur efficacité protectrice.

3. Amélioration de la qualité des récoltes

En complément de leur rôle sur la croissance et la tolérance au stress, les biostimulants végétaux influencent positivement la qualité physiologique et organoleptique des productions.

Les essais menés sur différentes cultures montrent des résultats récurrents :

- Calibres plus homogènes, grâce à une meilleure synchronisation du développement des fruits ou organes récoltés.

- Teneur accrue en matière sèche, notamment sur tomate, pomme de terre ou raisin, corrélée à une meilleure assimilation et redistribution des sucres.

- Hausse des niveaux de composés antioxydants (polyphénols, flavonoïdes, vitamine C), ce qui améliore à la fois la conservation post-récolte, la valeur nutritionnelle et l’attractivité visuelle (couleur, brillance).

- Augmentation de la teneur en sucres (degré Brix), ce qui est un critère fondamental en cultures fruitières et légumières destinées au marché frais ou à la transformation.

- Amélioration de la fermeté et de la résistance à l’éclatement, particulièrement observée sur tomate et cerise, limitant les pertes à la récolte et en post-récolte.

Ces effets qualitatifs ont été largement décrits dans la littérature scientifique, notamment dans les travaux de Rouphael & Colla (2020), qui soulignent le rôle des biostimulants dans l’amélioration des paramètres de qualité des cultures horticoles et fruitières.

Ces effets sont particulièrement recherchés dans les filières spécialisées comme le maraîchage sous label, la viticulture, où la qualité des produits est un critère déterminant.

4. Adaptabilité à différentes cultures

Ces extraits sont utilisés avec succès sur une large gamme de cultures : maraîchage, grandes cultures, arboriculture, viticulture, horticulture. Leur polyvalence permet une intégration souple dans différents systèmes de production.

Conclusion

Les biostimulants à base de plantes représentent une solution efficace, durable et polyvalente pour accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique. Grâce à leur richesse naturelle en composés bioactifs, ils offrent une réponse adaptée aux enjeux modernes de l’agriculture : productivité, résilience climatique, et durabilité environnementale.

En s’appuyant sur des extraits végétaux multifonctionnels, ces biostimulants à base de plantes offrent une alternative stratégique pour optimiser les performances agronomiques sans compromettre les équilibres naturels. Leur intégration permet non seulement d’améliorer le rendement et la qualité des productions, mais aussi de réduire l’usage d’intrants chimiques, en s’appuyant sur les capacités naturelles des plantes.

Des questions ? Contactez-nous, notre équipe est à votre écoute.

Références bibliographiques

- Ali, H., Alqurashi, M., Hassan, S. (2020). Polyphenol-mediated antioxidant response in plants under stress. Frontiers in Plant Science, 11: 853.

- Bajguz, A. (2011). Brassinosteroids and plant stress tolerance. Plant Growth Regulation, 57, 459–476.

- Battacharyya, D., Babgohari, M. Z., Rathor, P., Prithiviraj, B. (2015). Seaweed extracts as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 39–48.

- Canellas, L. P. et al. (2015). Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. Plant and Soil, 383, 3–41.

- Colla, G., Rouphael, Y., Canellas, L. P., Nardi, S. (2017). Protein hydrolysates as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 28–38.

- du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3–14.

- Hayat, S., et al. (2010). Role of salicylic acid under abiotic stress. Environmental and Experimental Botany, 68(1), 14–25.

- Klarzynski, O. et al. (2000). Linear β-1,3 glucans are elicitors of defense responses in tobacco. Plant Physiology, 124, 1027–1038.

- Rouphael, Y., Colla, G. (2020). Biostimulants in agriculture: Advances and future challenges. Frontiers in Plant Science, 11: 40.

- Shukla, P. S., Borza, T., Critchley, A. T., Prithiviraj, B. (2019). Ascophyllum nodosum-based biostimulants: Sustainable applications in agriculture. Frontiers in Plant Science, 10: 655.

Disclaimer

Cette série a pour objectif de partager des informations pratiques sur les biostimulants. Chaque mois, un nouveau thème est abordé, sur la base de notre expertise et de nos recherches.